Das Murgtal wurde früher auch die Badische Schweiz genannt, da insbesondere im Bereich von Forbach Felspartien zu bewundern sind, die man ansonsten eher in der Schweiz findet. Ein Felsen bei Bermersbach wird sogar das kleine Matterhorn genannt.Im 19. Jahrhundert kamen Professoren von Kunstakademien mit ihren Studenten ins Murgtal, um in der Natur Zeichenstudien zu betreiben. Daher gibt es sehr erfreulicherweise viele Ansichten mit Motiven aus dem Murgtal.

Nicht ganz so spektakulär wie die Ansichten mit Felspartien im hinteren Murgtal sind die Stiche und Lithographien vom Eingang in das Murgtal, also von Rotenfels, Gaggenau und Ottenau. Die in meiner Sammlung befindlichen Ansichten stelle ich hier ab Mai 2021 von Woche zu Woche vor.

Wenn ich diese Reihe abgeschlossen habe, freue ich mich über Ergänzungen durch andere Sammler oder Sammlerinnen einschließlich heimatkundlicher Archive.

Von Anfang an bin ich für Ergänzungen der Texte dankbar, denn oft ist mir beispielsweise nicht bekannt, in welchem Buch einzelne Abbildungen erschienen sind. Natürlich können sich auch Fehler einschleichen, die korrigiert werden sollten.

Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dokumentation im Laufe der Jahre wächst und dass sich vielleicht auch Sammlerinnen und Sammler finden, welche die Ansichten der weiteren Orte im Murgtal auf dieser Website www.murgtal-chronik.de dokumentieren.

Auch wenn noch viele Daten zu einzelnen Bildern fehlen: Ein erster Schritt wird gemacht und am Eingang zum Murgtal begonnen. Die Vergabe der Bildnummern mit Abständen erlauben es, später andere Ansichten einzufügen.

Bad Rotenfels

Dem bekannten Kunst-Professor und Leiter der Großherzoglichen Gemäldegalerie in Karlsruhe, Carl Ludwig Frommel, verdanken wir diesen frühen Stahlstich vom Eingang in das Murgtal mit der Kirche St. Laurentius, einer gewaltigen Holzbrücke und ganz rechts am Bildrand dem Schloss Rotenfels. Erschienen ist er um 1825 in den Reiseführern „Malerische Ansichten von Baden und seinen Umgebungen“ und 1827 in „Baden und seine Umgebungen“.

Bezeichnung: Rothenfels im Murgthal; C. Frommel delineavit. W. Nowack skulp.

Format: 20,7 x 14,5 cm

Quelle: https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/6131237

Wikipedia zu Carl Ludwig Frommel u. a.: Bei einem Studienaufenthalt in London 1824[3] eignete sich Frommel die neuartige Technik des Stahlstichs an: 1820 hatte Charles Heath in England erstmals illustrierende Stahlstiche veröffentlicht, die sich dort bereits großer Beliebtheit erfreuten. Nach seiner Rückkehr eröffnete Frommel zusammen mit dem Engländer Henry Winkles, der auch für William Tombleson (ebenfalls London) arbeitete, 1824 in Karlsruhe ein Atelier für Stahlstecher, das erste seiner Art in Deutschland.

Die Abbildung von Carl Ludwig Frommel diente offensichtlich als Vorlage für einen kleinen anonymen Stahlstich. Erschienen ist er vermutlich in einem der vielen Souvenir-Büchlein „Bade et ses environs“, die insbesondere von Gästen in Baden-Baden gerne gekauft wurden, um zuhause zu zeigen, wo man eine Kur gemacht hatte.

Bezeichnung: Rothenfels

Format: 9,7 x 5,8 cm

Das vom Hofarchitekten Friedrich Weinbrenner erbaute Schloss Rotenfels zeigt eine Lithografie, die um 1830 im Verlag von J. Velten, Karlsruhe, erschienen ist. Ein Wegweiser gibt die Richtung der „Strasse nach Carlsruhe“ an.

Der Verlag von Johann Velten begegnet uns auf zahlreihen Lithografien des Murgtals. Im Karlsruher Stadtlexikon ist unter anderem zu lesen: „1820 gründete der 1784 in Wetzlar geborene und zuletzt in Basel tätige Kunsthändler Johann Velten in Karlsruhe eine Kunsthandlung mit Verlag und Sortiment in seinem Haus Lange Straße 233. Gegen Jahresende 1826 erhielt Velten die Konzession für den freien Betrieb der Lithografie und für die Errichtung einer Buchdruckerei für den eigenen Verlag. Ab Januar 1830 durfte er auch fremde Verlagsbücher drucken. 1832 eröffnete Velten, dessen Schwerpunkt auf der Herausgabe von Musikpartituren und Kunstbüchern lag, im Haus des Kaufmanns Carl Josef Mallebrein, Lange Straße 141, ein zweites Ladengeschäft, das er 1838/39 wieder aufgab. Zuvor hatte er in St. Petersburg 1837 eine Zweigniederlassung seines Geschäfts gegründet.“

https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:ins-1389

Bezeichnung: Schloß Rothenfels; bei J. Velten

Format: 18 x 13 cm

„Die Solitude bey Rothenfels“ zeigt diese sehr frühe Lithographie aus dem Jahr 1818. Das im 17. Jahrhundert entstandene Gebäude wurde aber bereits 1796 durch französische Truppen zerstört. Übrig blieb nur der Felsenkeller. Für das „Tage-Buch der Feldzüge des Krieges gegen Frankreich in den Jahren 1792 – 1796“ hatte der von 1791 bis 1796 in Gernsbach lebende Amtmann Ernst Ludwig Posselt eine Abhandlung über das Murgtal und ein Dutzend Zeichnungen beigesteuert. Dazu gehörte diese interessante Abbildung der Solitude. Ein Glücksfall. Erschienen ist das Werk 1818 im Verlag Decke in Kolmar.

Unter den Abbildungen finden wir auch die Glasfabrik zwischen Gaggenau und Rothenfels und zwei mit dem Amalienberg.

Die Lithografie, auch Steindruck genannt, war erst 1798 von Alois Senefelder erfunden worden. Die ganz frühen Lithografien, wie dieser mit der Sulitude, werden Wiegendrucke genannt, weil sie in einer Zeit entstanden, in der sich diese neue Drucktechnik noch in den Kinderschuhen befand.

Bezeichnung: Die Solitude bey Rothenfels; J. Boillot 1818 (Es gab offensichtlich mindestens drei Auflagen, denn es existieren auch Drucke mit J. A. Billot 1818 und Lithographie de G. Engelmann à Mulhouse und weitere mit der Jahreszahl 1819 und ebenfalls dem Verlagshinweis.)

Format: 33,8 x 21,2 cm

E-Book: https://play.google.com/store/books/details?id=ULNCAAAAcAAJ&rdid=book-ULNCAAAAcAAJ&rdot=1

Auf dem Keller der 1796 zerstörten Solitude, der Einsiedelei, am Fuße des Schanzenberges ließ sich Karoline von Hochberg vom badischen Oberbaudirektor Friedrich Weinbrenner ein Lusthaus errichten. Die altkolorierte Radierung von Johann Georg Primavesi nach einer Zeichnung von Carl Ludwig Kuntz aus dem Jahr 1806 zeigt rechts das „Römische Haus“ mit seinen vier Säulen und auf der linken Seite ist die Kirche St. Laurentius mit dem Pfarrhaus davor zu sehen. Erschienen ist die Radierung in dem „Handbuch für Reisende nach Baden bei Rastatt, in das Murgthal und auf den Schwarzwald“ sowie in einer Mappe „Das Murgthal geaezt von G. Primavesi“. Erschienen sind sie in den Heidelberger Verlagen Joseph Engelmann und Mohr & Zimmer.

Bezeichnung: Rothenfels am Eingang in das Murgtal zu finden bei Mohr & Zimmer in Heidelberg; gez. von C. Kuntz – geaetzt von G. Primavesi f.aqua forte

Format: 27,5 x 17,3 cm

Vermutlich bereits bei Erscheinen der Mappe wurden die Abbildungen auch koloriert angeboten.

Hier noch als Beispiel der Titel einer Mappe mit einer gedruckten Widmung: „Seiner königlichen Hoheit Karl Friedrich Grosherzog von Baden unterthänigst gewidmet von Georg Primavesi“. Den Zeichner erwähnt er nicht.

Hier noch als Beispiel der Titel einer Mappe mit einer gedruckten Widmung: „Seiner königlichen Hoheit Karl Friedrich Grosherzog von Baden unterthänigst gewidmet von Georg Primavesi“. Den Zeichner erwähnt er nicht.

Ebenfalls das 1838 erbaute Badhaus von Rotenfels um 1850 zeigt dieser Stahlstich des Landschaftsmalers und Lithographen Karl Lindemann-Frommel, ein Neffe von Carl Frommel, der ihn adoptierte.

Das Badhaus von Rotenfels um 1850 zeigt dieses anonyme Litho. An den beiden Bäumen im linken Bildteil ist zu erkennen, dass der Stahlstich Nr. 055 wohl als Vorlage diente. Die Überschrift „Baden-Baden (Environs) gibt zu erkennen, dass es in einem Souvenirbüchlein erschienen ist.

Bezeichnung: Rothenflz, Elisabethen Quelle, Source Elisabeth, Elisabeth Spring; Baden-Lith. F. M. Reichel

Format: 9 x 5,8 cm

Bezeichnung: Rothenfels, Die Elisabethen Quelle, Source Elisabeth, Elisabeth Spring; gez. V. K. Lindemann, gest. v. F. Würthle

Format: 10,2 x 7,7 cm

Das Badhaus von Rotenfels um 1840 und dahinter die Gebäude der Elisabethenquelle sowie davor den Lauf der Murg zeigt dieses anonyme Litho.

Bezeichnung: Elisabethenquelle in Rothenfels

Format: 12,2 x 7,8 cm

Das Badhaus von Rotenfels um 1880 und dahinter die Gebäude der Elisabethenquelle sowie davor den Lauf der Murg zeigt wie Nr. 070 dieser anonyme Holzstich, erschienen in „Illustrierte Zeitung“ Nr. 417

Bezeichnung: Gast- und Badhaus zur Elisabethenquelle in Rothenfels bei Baden.

Format: 22,5 x 12,4 cm

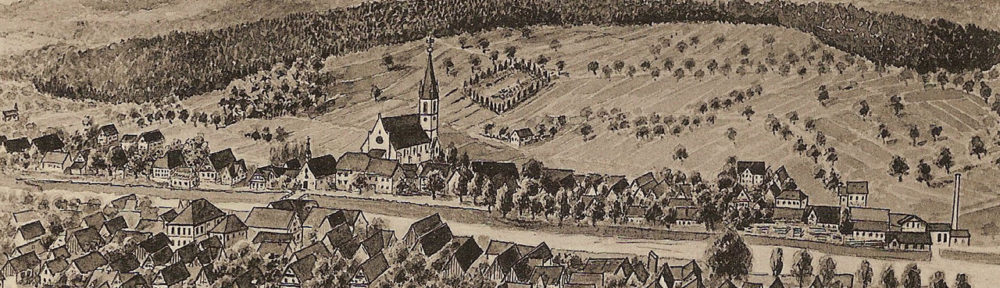

St. Laurentius, die Mutterkirche des Murgtals, zeigt dieser anonyme Holzstich, der in der französischen Publikation Malte-Brun um 1880 erschienen ist.

Bezeichnung: Eglise de Rothenfels, prè Bade.

Format: 11 x 14 cm

Einen Blick vom Kirchplatz St. Laurentius zum Schloss Rotenfels ermöglicht dieses um 1850 veröffentlichte colorierte Litho von Caspar Obach. Bei genauer Betrachtung ist auch das „Römische Haus“und das Quellenhäuschen für das Schloss zu erkennen. Rechts ist ein Stück des Pfarrhauses zu sehen.

Bezeichnung: Vue prise près de Rothenfels; C. Obach del., A. Reeve sc.; Chez J. Velten á Carlsruhe et Baden

Format: 12,8 x 9,5 cm

Einen Blick vom Kirchplatz St. Laurentius zum Schloss Rotenfels ermöglicht auch dieses um 1850 veröffentlichte anonyme Litho, für das offensichtlich einer Zeichnung von Caspar Obach als Vorlage diente (Nr. 085). Rechts ist ein Stück des Pfarrhauses zu sehen.

Bezeichnung: Pres de Rothenfels.

Format: 9,4 x 6,6 cm

Eine stimmungsvolle Straßenszene bei der „alten Schule“ mit Fachwerkhäusern und einer steinernen Bogenbrücke über den Angelbach ist auf einem Litho von Caspar Obach zu sehen, das um 1845 im Verlag J. Velten in Karlsruhe erschienen ist.

Bezeichnung: Rothenfels; C. Obach del, bei J. Velten.

Format: 18,7 x 13,5 cm

Buchvorstellung: Das Murgtal – Ansichten aus der „badischen Schweiz“

Buchvorstellung: Das Murgtal – Ansichten aus der „badischen Schweiz“

Die Herausgeberin Tina Wessel, Jahrgang 1976, Kulturwissenschaftlerin und selbst waschechte Murgtälerin hat darin zahlreiche reizvolle Landschaftsansichten aus dem Murgtal mit historischen Reisebeschreibungen, Gedichten und Sagen zu einem Spiegelbild dieser Epoche verbunden. Die Bilder und Texte führen uns auf eine Reise vom Eingang des Tales bei Bad Rotenfels bis zum Ende des badischen Teils hinter Forbach.

Das Buch entführt Sie auf eine Zeitreise ins Murgtal des 19. Jahrhunderts. Das Murgtal – seit jeher Inspirationsquelle für zahlreiche Künstler und Schriftsteller – wurde von seinen Bewunderern wegen seiner Ähnlichkeit mit der Schweiz auch die „badische Schweiz“ getauft. Dieser Vergleich – heute längst in Vergessenheit geraten – muss jedoch im 19. Jahrhundert den Betrachtern und Bewunderern des Murgtals umso gegenwärtiger gewesen sein. Denn es existiert kaum eine Beschreibung dieses „Tempels der Natur“, die nicht diese Metapher bemüht, die nicht die schroffen Felspartien und den wilden Lauf der Murg zum Anlass nimmt, gedankliche Assoziationen zur Schweiz aufzubauen.

Das Murgtal – die „kleine Schweiz“ – war zu dieser Zeit weit über seine Grenzen hinaus bekannt und berühmt für seine abwechslungsreiche und gegensätzliche Landschaft, die auch viele Künstler ins Tal lockte und dazu inspirierte, diese besonderen Reize bildnerisch festzuhalten. Zu diesen Künstlern zählen beispielsweise Christian Haldenwang, Georg Primavesi, Johann Obach, Carl Kuntz und Carl Ludwig Frommel. Den Ergebnissen dieses kreativen Schaffens galt das Interesse der Herausgeberin. Zu diesen zählen Landschafts-ansichten in Form von Kupferstichen, Radierungen, Lithographien, Stahl- oder Holzstichen, Aquarellen und Zeichnungen.

Das Buch bietet eine Fülle dieser beeindruckenden und überwiegend sehr seltenen Ansichten des Murgtals. Ergänzt werden sie durch pointierte Reiseberichte, interessante historische Beschreibungen, schwärmerische Gedichte und spannende Sagen rund ums Tal. Damit wird der optische Eindruck mit der ganz konkreten Lebenssituation des 19. Jahrhunderts verknüpft, und der Leser erhält dadurch ein facettenreiches Bild. Es soll ihm so auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise ermöglicht werden, eine Reise in das Murgtal vergangener Tage anzutreten.

Nach der Natur gezeichnet – Unser Landkreis in Bildern und Beschreibungen der Romantik und des Biedermeier

… ist Titel eines 24-seitigen Beitrags, den ich 1986 für das Heimatbuch des Landkreises Rastatt geschrieben habe. Darin werden auch die einzelnen Drucktechniken vorgestellt, die uns heute noch ermöglichen, uns an den Ansichten aus dem19. Jahrhundert zu erfreuen.

Michael Wessel