Gaggenauer Geschichten von Jürgen Oesterle

Gaggenauer Geschichten von Jürgen Oesterle

2011 hat Jürgen Oesterle drei reizvolle Bände mit interessanten Gaggenauer Geschichten herausgegeben. Dabei schöpft der Ur-Gaggenauer aus seinem reichen Erfahrungsschatz auch dank seines ausgeprägten Interesses an den Mitbürgerinnen und Mitbürgern seiner Heimatstadt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den „Originalen“, von denen es früher offensichtlich mehr als heute gab.

In loser Folge stellen wir hier einige seiner Geschichten zu diesen originellen, eigenwillig-schrulligen oder grotesken Persönlichkeiten vor.

Der Band 3 mit dem Titel „… zu guter Letzt!“ ist noch in der Gaggenauer Buchhandlung Bücherwurm oder über www.badner-buch.de erhältlich.

Wir beginnen die Serie mit einer Leseprobe „Wie die Milch nach Gaggenau kam“. Viel Vergnügen!

Wie die Milch nach Gaggenau kam

Eine hübsche Geschichte, die so recht anschaulich den Wandel der Zeiten aufzeigt. Zu der Zeit als Gaggenau noch als kleines Dörfchen vor sich hinträumte, kaufte alle Welt ihre Milch ab Stall, will sagen bei den Bauern. So um 1900 trat dann ein Wandel ein, die hiesige Landwirtschaft befand sich auf dem Rückzug bei gleichzeitigem Anwachsen der Industrie, verbunden mit dem Zuzug auswärtiger Arbeitskräfte, der „Fabrikler.“ Es traten mehr und mehr Lieferengpässe auf, so dass sogar die Schulkinder um ihre tägliche Ration Milch bangen mussten. Da trat eine Maria Renckly (1884 – 1975) auf den Plan und fühlte sich für die Kinder verantwortlich.

Maria Renkly

Ihr Mann war bereits 1918 gestorben, es galt drei Buben zu ernähren. Daraufhin spuckte sie energisch in die Hände. Sie organisierte mithilfe von Hunden einen Milchtransport. Oben in Freiolsheim und Moosbronn sammelte sie Milch von den Bauern und bot diese hier zum Verkauf an, von Straße zu Straße. Aus der Kanne in die Kanne, dabei sei als Ergänzung gesagt, Milch in Flaschen gab es noch lange nicht.

Zuerst zogen Hunde, …

… dann ein Pferd den Milchkarren

Der nächste Schritt, den sie dann tat, war die Anschaffung eines Pferdes, nebst einer Verkaufsstation vom Leiterwagen herab. Ihr Sohn Alfred unterstützte sie, und bald eröffnete sie in der Merkurstraße (heute Konrad-Adenauer-Straße) von ihrer Wohnung aus eine Milchabgabestelle, ehe sie sich dann in Richtung Stadtmitte orientierte, und einen Laden im Haus Guggenheim zu eröffnen, das war 1934.

Später wurde ein Tempo-Dreirad für den Transport genutzt

Das Sortiment war bescheiden, neben Milch und Butter wurden Bibbeleskäs‘ und Romadur angeboten. Das Geschäft muss floriert haben, besaß man doch bald ein Tempo Dreirad und mit diesem passierte ihrem Sohn auch etwas Bemerkenswertes. Solch einen dreirädrigen Klein-Lkw sicher zu kutschieren war nicht einfach, prompt passierte es: An der Ecke vom Z. Müller verrutschten die Milchkannen, das Fahrzeug kippte um und in ungeahnten Mengen ergoss sich die Milch über die Hauptstraße, „e richdige Überschwemmung“.

Ähnlich der Stierfang-Aktion vom Metzger Lorenser gab es einen Volksauflauf, „des musch g’sähne habbe,“ und noch Wochen später waren die Milchreste im Granitbelag der Hauptstraße deutlich sichtbar. Tagesgespräch! Die Reklame gab es kostenlos obendrein. Einmal traten auch Schwierigkeiten mit unserer Obrigkeit auf, und keine geringen. Es war während des 3. Reichs und Kriegsheimkehrer berichteten von Konzentrationslagern im Osten. Dabei wurde sie denunziert und musste vor dem braunen Bürgermeister vorreiten. Dort wurde sie endgültig aufgeklärt: „Frau Renckly, s’gibt doch gar koine KZ’s, un wenn sie weiter so en granade Bledsinn rumverzehle, dann komme se au dort hie, des garantier ich ihne…“

Die Tüchtigkeit der Frau Renckly unterstreicht auch, dass sie, nachdem leider die Frau ihres Sohnes Alfred früh verstarb, sie sich dessen fünf Kindern annahm und sie großzog. Es gelang ihr sogar 1953 mit ungebremstem Eifer ein Eckhaus in der Goethestraße zu erwerben. Sie baute es um, und fortan wirkte sie dort bis 1961, freundlich und lieb. So wurde sie 91 Jahre alt, man höre und staune, wie lautet der Werbeslogan? „die Milch machts…!“

August Völkle übernahm dann den Laden. Was ist nun aus ihren Enkeln, die sie unter ihre Fittiche genommen hatte, geworden? Der Älteste, der Eberhard, machte bei Simon Sinzinger eine Optikerlehre und lebt heute, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt und sein Geschäft verkauft hat, in der Schweiz. Die Tochter Eva ist Ärztin geworden und praktiziert bei Hannover. Ihre Schwester Christa arbeitet bei der Jugendgerichtshilfe in Berlin. Bruder Peter, der sich im Fernsehgeschäft Wingerath ausbilden ließ, besitzt in Rheinstetten ein eigenes Geschäft. Wolfgang hatte beim Malerbetrieb Bertold Hauck gelernt und nennt heute einen umfangreichen Malerbetrieb in Hamburg sein eigen. Hut ab! Darauf kann sein Vater Alfred (1911 – 78) stolz sein, aber mehr noch die unermüdliche Oma Maria. Ihr Geist hat fürwahr Früchte getrage.

Alois Jaufmann mit einem Butterblock

Es gab weitere Milchgeschäfte hier, so das von Frau Krauss im Auweg und das von Frau Fritz in der Theodor Bergmannstraße. Ab 1940 wirkte der Molkereifachmann Alois Jaufmann mit seiner Familie am Bahnhofsplatz, daneben war er noch bei der Milchsammelstelle des Kreises in Rastatt beschäftigt. Seine hübschen Töchter sind den alten Gaggenauern noch ein Begriff.

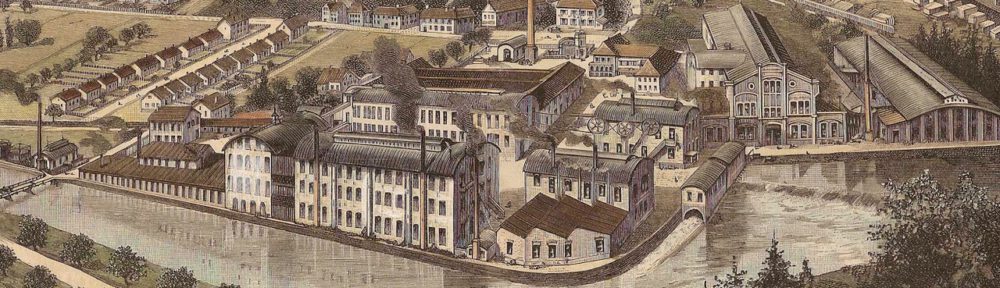

Milchsammelstelle

Als 1954 die August-Schneider-Straße bis zur Bergmannstraße weitergeführt wurde, stand sein Haus im Wege und musste weichen. Aber in der Bahnhofspassage, ganz in der Nähe, konnte er sein Geschäft weiterführen, jetzt sogar mit vergrößertem Warenangebot an Lebensmitteln. Am Schluss wurde der Laden von Sohn Heinz weitergeführt, und zwar bis 1988. Dann übernahm Heinz die Bahnhofsgaststätte, und dort wirkte er bis zu seiner Pensionierung, allen Zugreisenden, Frühaufstehern und Gaggenauern bestens bekannt.

Nachtrag: Heinz ist leider zwischenzeitlich verstorben